楽曲一覧

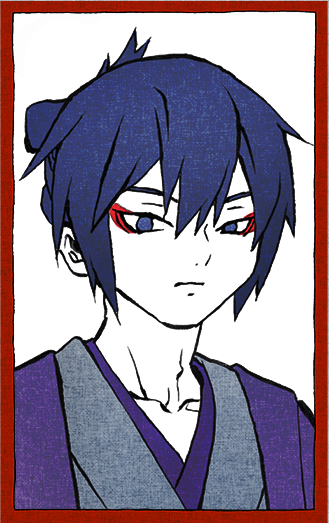

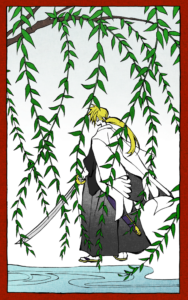

一月ノ札

「松風に告げる」

平安の世で生き別れたお鈴を、夢を手がかりに探し続ける錬。お鈴は何度も転生を繰り返すが、錬は不老不死のまま。時が経つほどに薄れていく記憶を繋ぎ止めながら、たった一人で静かに生き続けている。

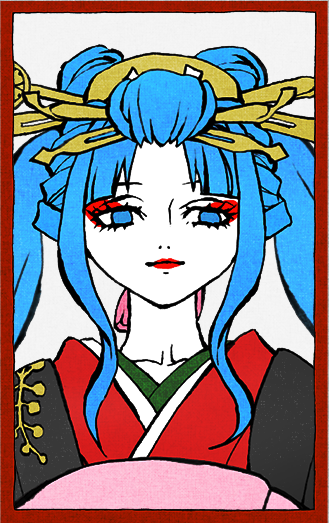

二月ノ札

「うぐいすの嗚咽」

遊郭で育ち、歪んだ愛しか知らないお鈴。胸を締めつけるこの想いが何なのかも分からぬまま、想い人への気持ちだけが募っていく。そんな中、梅毒に侵されてしまった彼女は、大切な人を傷つけぬよう、そっと身を引く決意をする。

三月ノ札

「さくら浮世」

理想の花魁を演じ続け、偽りの笑顔を作る美空太夫。終わりの見えない日々に心はすり減り、本心すら忘れることで傷つくことを避けてきた。それでも、夜は終わることなく繰り返されていく…。

四月ノ札

「ほととぎすの契り」

禿と姉女郎として、長い年月を家族のように過ごしてきた二人。 地位と責任を背負う美空太夫と、その背中を見つめながらも、どこか心の距離を感じていたお鈴。 病を患ったお鈴は、心配する美空太夫の手を、あえて拒みました。それは、家族愛か、友愛か、恋愛か。名前をつけることに、意味はあるのでしょうか──。

五月ノ札

「狂愛のかきつばた」

幼き頃より周囲の大人に持ち上げられ、利用され、裏切られてきた廻人之助は、いつしか心を誰にも預けなくなっていた。遊郭での美空太夫との関係に耽り、彼女だけは本当の笑顔で接してくれると信じていたが、ふとした瞬間に彼女の悲しげな表情を目撃してしまう。美空太夫の笑顔までが偽りだったと悟り、絶望した廻人之助が下した決断とは・・・。

関連コラム:「杜若に八橋」と日本の美

六月ノ札

「牡丹に散れ」

密かに想いを通わせながら、残されたわずかな日々を静かに過ごす美空太夫とお鈴。その姿を見つけた錬は、今世では身を引くことを決意する。そんな折、遊郭内では季節のあしらいとして牡丹が植えられ、美空太夫と廻人之助がその鑑賞に訪れる。咲き誇る花の「美しい部分だけを切り取った」かのようなこの催しに、美空太夫の偽りの笑顔を重ね見た廻人之助は、ついに秘めた衝動を露わにし、刀を抜く。その場に禿として付き添っていたお鈴が、咄嗟に取った行動とは・・・。

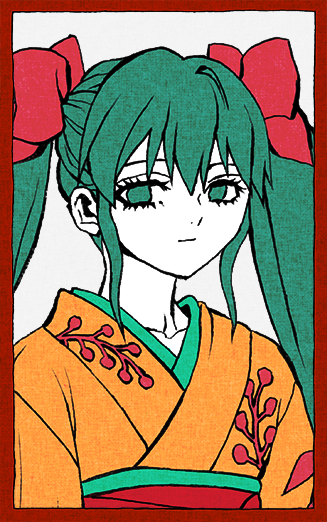

七月ノ札

「萩を駆けて」

名家に生まれた令嬢・ミクは、良妻賢母となるよう、幼い頃から厳しく育てられてきた。 誰もが羨む優美な環境のなかで、自らの意思を持てない自分に、密かに嫌気が差していた。 ある日、見合い相手の写真を目にしたことをきっかけに、遠い前世の記憶が呼び覚まされる。 そして彼女は、自分の運命を変えるため、ひとつの行動に出る──。

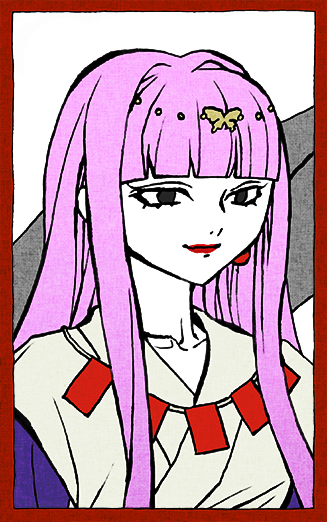

八月ノ札

「無明ノ月」

花札で人間たちの運命を弄び、選択と結末を意図的に狂わせている累伽。人が渇愛に溺れ、崩れていく姿を見つめながら、「愛は苦でしかない」という結論を何度も確かめている。これは、自らの過去と弱さから目を背けるためであり、その矛盾を覆い隠すように、神という立場にすがり続けている。

九月ノ札

「光明ノ菊」

生きるために心をすり減らし、カフェーで女給として働くりん。そんな彼女を探し続けてきた錬は、ようやくその姿を見つけ出す。二人が再会を果たすのは、月食の夜。盃を交わした瞬間、りんの胸に眠っていた幾多の記憶が呼び覚まされ、止まっていた運命が動き出す──。

十月ノ札

「紅葉に狂う」

前世で美空太夫を手に入れられなかった悔いを胸に、現世で軍人となった廻人。 力こそが運命を変えると信じ、地位と名誉を手に入れた彼だったが、その心にあるのは、今もなお前世の彼女ただ一人だった。 転生したみくに見合いを申し込むも、彼女が逃げたという電報を受け取り、廻人は崩れ落ちる。狂気に囚われ、彷徨い続けた末に、ついにみくを見つけ出した廻人は刃を振るう。 その先に現れたのは──。

十一月ノ札

「天雷に叫ぶ」

廻人の刃がみくを襲わんとした瞬間、錬がそれを受け止めた。みくを逃がし、一騎打ちを挑む錬は、刀を交えながら廻人に語りかける。 二人が激しく刀を交える中、みくと再会を果たしたりんが現れ、前世の因縁を果たすため廻人の前に立つ。廻人は、かつて殺すつもりのなかった少女と、怯えながらも睨み返すみくの姿を見て戦意を失う。 ひざまずいた廻人に錬が刀を向ける中、みくはもう誰も傷つけたくないと手を差し伸べる。しかしその瞬間、突如現れた累伽の攻撃が廻人を襲う。愛は苦を生むと信じ運命を操ってきた彼女は、思い通りに動かぬ人間たちに激昂し、姿を現したのだ。すべての因果を断ち切るため、錬は累伽へと刃を向けた。

十二月ノ札

「終ノ舞台」

互いの信念を賭け、激闘を繰り広げる錬と累伽。

場面は平安時代に遡り、二人の因縁と呪いの正体が明かされる。当時、男女の双子は忌まれる存在であり、錬と双子のりんも引き離されようとしていた。幼い錬は、りんを助けたい一心で土着神へ祈りを捧げるが、そこに祀られていたのは“愛”に対して懐疑的な累伽であった。累伽は錬の祈りを聞き入れる形で、”転生を繰り返すりんを永遠に支え続ける”ために、錬が不老不死になるという呪いをかけた。それは、愛は苦を生み続けるという、自らの思い込みを証明させるためだった。

一方現在、戦いを離れた場所から見守るみくは、累伽が時折見せる表情の奥に、かつての自分に似た“孤独”を感じ取っていた。みくが自分にできることはないかと思いを巡らす中、錬が累伽の攻撃を受け、窮地に陥る。みくは咄嗟に累伽を抱きしめ、たとえ累伽が作り上げた過酷な運命であっても、それごと美しいと信じたいという思いを伝える。はじめて人間から恐れや敵意以外の感情を向けられた累伽は、強がっていた心がほどけ、自身の内に残っていた感情に戸惑いながらも、怒りを静めていく。

やがて累伽は、運命を操るために用いていた花札をすべて地上に撒き、その力を手放す。みくたちが今後どのように自分の“愛”を選び、歩んでいくのかを、彼女たちの手に委ねて見守ると決めたのだった。

各月ノ札