このたび、花ノ札紀 – 徒花編 – のキャラクター缶バッジ(全4種)の予約受付を開始いたしました。

花札をモチーフにしたデザインで、それぞれのキャラクターの関係性を感じさせる構成となっております。

サイズは53mm×78mmの長方形仕様、安全ピンタイプで、存在感のある仕上がりです。

まとめ買いでお得になるセットもご用意しております。

商品は2024年7月13日より順次発送予定です。ぜひこの機会にお求めください。

▼ご予約はこちら

このたび、花ノ札紀 – 徒花編 – のキャラクター缶バッジ(全4種)の予約受付を開始いたしました。

花札をモチーフにしたデザインで、それぞれのキャラクターの関係性を感じさせる構成となっております。

サイズは53mm×78mmの長方形仕様、安全ピンタイプで、存在感のある仕上がりです。

まとめ買いでお得になるセットもご用意しております。

商品は2024年7月13日より順次発送予定です。ぜひこの機会にお求めください。

▼ご予約はこちら

「花ノ札紀 ― 徒花編 ―」(一月〜六月ノ札、全6曲)をまとめたストリーミング配信アルバムを、本日より各種音楽サブスクリプションサービスにて配信開始しました。

YouTubeにて公開しているMV楽曲を、ストリーミングで一括してお楽しみいただける形式となっております。

ぜひご利用の音楽サービスにてご視聴ください。

配信リンクはこちら:https://linkco.re/8D0pqcd1

花ノ札紀の物語は、新章「開花編」のスタートに伴い、これまでの1〜6月の楽曲を「徒花編」、7月以降の新章を「開花編」として名称を統一いたしました。

それにあわせて、当サイト内の構成・表記も更新しております。

開花編の登場人物紹介ページは、今後の楽曲公開にあわせて順次掲載予定です。

引き続き、花ノ札紀をよろしくお願いいたします。

五月の花札に描かれる「杜若に八橋」の取り合わせは、日本美術の中でも象徴的な主題として長く愛されてきました。

私自身も、五月ノ札『狂愛のかきつばた』の映像を制作するにあたり、数多くの「杜若」の作品を残した尾形光琳の金屏風を強く意識しています。

今回は、そんな「杜若と八橋」の由来と、その後の美術作品への展開についてご紹介します。

このモチーフの起源は、平安時代の歌物語『伊勢物語』第九段。主人公とされる在原業平が、三河国・八橋(現在の愛知県知立市付近)を旅する場面で、川に沿って咲く杜若(かきつばた)を目にし、次のような和歌を詠みます。

からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞ思ふ

これは「かきつばた」の五文字をそれぞれの句の頭に置いた“折句”となっており、恋しさを詠み込んだ技巧的な名歌として知られています。

(ここでは句の解説は省くので、興味のある方は是非調べてみてください♪)

当時の八橋の地は、逢妻男 (あいづまお) 川の流れが八つに分かれ、八つの橋(=橋板)が架けられていたことから、その名がついたとされています。

この独特の風景が歌と物語と共に有名になり、のちに「八橋」という語は「小川に幅の狭い橋板を数枚、折れ折れに継ぎ続けて架けた橋」や、その意匠とした図案を指す言葉として使われるようになりました。

見立伊勢物語(八つ橋)/ 鈴木春信

八橋の意匠と杜若の取り合わせは、日本の美術や芸能の中で繰り返し描かれ、さまざまなかたちで表現されてきました。

中でも特に知られているのが、琳派を代表する絵師・尾形光琳(1658~1716)による作品です。まずは『狂愛のかきつばた』の映像制作でも参考にした、光琳の作品をいくつかご紹介します。

輪郭線を隠すような塗り方で、花の厚みをふくよかに描いています。地の金色・青・緑の三色だけで構成されているにも関わらず、蕾〜満開の花の多彩な表情と大胆な構図により、絢爛とした存在感を放っています。

「燕子花図屏風」画像がなかったので、根津美術館で購入したポストカードの写真です

燕子花図屏風から十年後、同じ「伊勢物語」をテーマに再挑戦しています。デフォルメから少し写実寄りになった花に対し、新たに加えられた橋の意匠はかなり抽象的にデザイン化されています。一見アンバランスな組み合わせに思われますが、卓越した構成力によって見事に仕上げられています。

尾形光琳《八橋図屏風》右隻(メトロポリタン美術館所蔵)

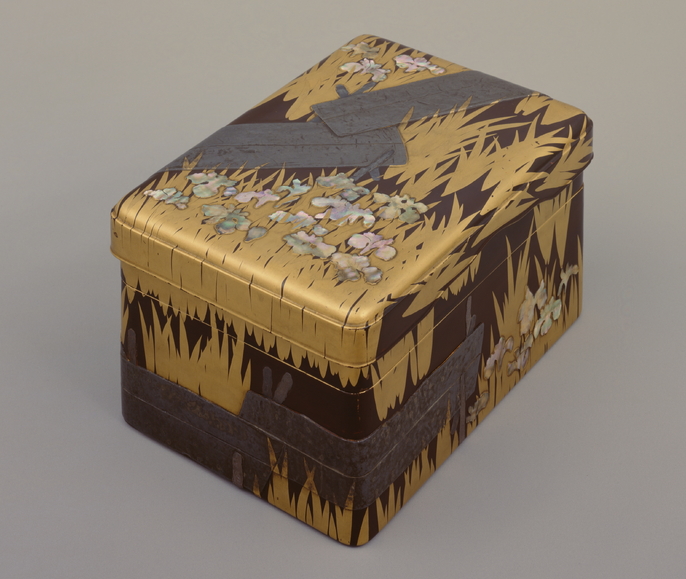

厚手のアワビ貝を使用した螺鈿によって、花を表現しています。蓋から側面へと、八橋の意匠をつなげる構成は、光琳独自の発想です。

尾形光琳《八橋蒔絵螺鈿硯箱》(東京国立博物館所蔵)

つづいて、杜若をモチーフにした歌舞伎作品についてご紹介します。

杜若艶色紫(かきつばたいろもえどぞめ)、籠釣瓶花街酔醒(かごつるべさとのえいざめ)。これらはどちらも、実際に起きた「吉原百人斬り」事件を題材にしており、吉原の遊女「八ツ橋」に振られたことで、佐野次郎左衛門が刀を抜き・・・というお話です。遊女八ツ橋役のまな板帯(花魁特有の前に垂らした帯)には「杜若と八橋」の図案が描かれています。

▶シネマ歌舞伎「籠釣瓶花街酔醒」ダイジェスト動画

吉原百人斬り事件と籠釣瓶花街酔醒については、後日解説動画をUP予定ですので、お楽しみに!

最後に、実際の花札の絵柄をご紹介します。こちらは任天堂製の八八花札「杜若に八ツ橋」です。「しょうぶ=勝負」の語呂の良さから同じアヤメ科の植物である菖蒲として呼ばれることもありますが、水辺に生えていることから杜若であると分かります。

花ノ札紀では「八橋」の意匠を廻人之助の扇子の図柄に落とし込んでいます。(▶五月ノ札)

任天堂製 花札

いかがでしたでしょうか?「杜若と八橋」という古典的なモチーフが、いかに長い時を経て、さまざまな形で芸術に取り上げられてきたのか、少しでもその魅力を感じていただけたなら嬉しく思います。

五月ノ札『狂愛のかきつばた』は、そうした日本文化の積み重ねの中に、自分なりの物語を重ねて制作した楽曲です。このコラムを読んだ上で、ぜひもう一度MVをご覧いただけたら嬉しいです。

これからも「花ノ札紀」では、日本の美意識や歴史的背景を大切にしながら、音楽と映像で物語を紡いでいきます。引き続き、作品を通じて考察や発見を楽しんでいただけたら幸いです。

参考文献・画像出典元

日本国語大辞典「八橋」「尾形光琳」

仲町啓子「もっと知りたい尾形光琳」(2008)株式会社東京美術

メトロポリタン美術館「八橋図屏風」

ColBase「八橋蒔絵螺鈿硯箱」

ColBase「見立伊勢物語(八つ橋)」

四月ノ札MV「ほととぎすの契り」

4月12日19時30分に公開予定です。

今回は美空太夫とお鈴のデュエット曲となっております。お楽しみに!

花ノ札紀に登場する少女・お鈴は、上級遊女・美空太夫のもとで仕える「禿(かむろ)」です。

花ノ札紀の舞台は“架空の遊廓”ですが、物語の背景には吉原遊廓の史実を参照して制作しており、このコラムでも吉原に関する資料をもとに、禿という存在について紹介します。

遊廓で育つ少女たち

幼い頃に売られてきた少女たちは、15歳くらいまで「禿(かむろ)」として過ごします。

先輩の遊女や監督役である遣手(やりて)たちがしつけを行い、礼儀作法や芸事が仕込まれました。

禿は一人の上級遊女に付き、身の回りの世話をしながら遊女としての下積みを積みます。「姉女郎」と呼ばれるこの存在は、禿にとって重要なものでした。食事の給仕や煙草の吸い付けなどの雑用をこなす傍ら、花魁道中に付き添ったり、宴席に同席したりしました。もちろん禿はまだお酌もしませんが、姉女郎のすぐそばで、あらゆることを見て覚えていました。

立ち居振る舞い、言葉遣い、客との距離感、そして嘘にまみれた世界で“本気の恋”を演じるための技_。恋文の書き方、恋しがる演技、手練手管と呼ばれる駆け引きの技術も、姉女郎の振る舞いを見ながら自然と吸収していくのです。

花ノ札紀では、美空太夫がお鈴の姉女郎を担っています。

禿が描かれた浮世絵

雛形若菜初模様・玉や内しら玉/礒田湖龍斎(18世紀)

遊女の一生

15歳前後になると、禿は「振袖新造(ふりそでしんぞう)」として遊女デビューします。

「新造出し」と呼ばれるお披露目の際には、華やかな衣装や装飾品が用意され、その費用は姉女郎が負担していたといわれています。

その後、妓楼の信頼のおける客と初体験を済ませる(=水揚げ)と、「突出し」と呼ばれる正式な客付きデビューを経て、はじめて一人前の遊女となります。

デビュー後は新造として雑居部屋で暮らし、人気のある一部の遊女だけが「花魁(おいらん)」となり、個室を持つことができます。

ちなみに、花魁とは、上級遊女に対する吉原特有の敬称であり、芸事・教養・色香を兼ね備えた、まさに選ばれし存在です。

中には大金で身請けされ、吉原を出ていく花魁もいましたが、それはほんの一握り。多くは二十代のうちに病に倒れ、一生外の世界を知ることなく、この世を去りました。

運よく年季明け(おおよそ27歳前後)を迎えて吉原を出られたとしても、その先に待つのは決して明るい未来とは限りません。

遊女として生きてきた彼女たちは、家事や世間の常識から離れた生活を送ってきたため、外の世界で生計を立てる術に乏しく、結果として別の遊廓へ流れてゆくか、吉原に出戻って所帯を持つという道を選ぶことがほとんどでした。

その華やかさの裏には、過酷な現実が常に寄り添っていたのです。

おわりに

花ノ札紀に登場する禿・お鈴もまた、こうしたしきたりの中で生きる少女として描いています。幼い頃から遊廓で育ち、外の世界を知らないお鈴にとって、目に映る愛はすべて演じられたもの嘘でした。彼女がどう生き、愛をどう捉えてゆくのかに着目しながら、作品を楽しんでいただけたら幸いです。 遊廓という題材を扱うにあたっては、その背後にある歴史や現実を無視することはできません。実際の遊廓では、幼い少女が売られ、自由を奪われたまま生涯を終えるという、人権侵害にあたる数々の行為が行われていました。そうした事実が二度と繰り返されてはならないという前提のもと、制作にも慎重を期しています。 華やかな衣装や儀式だけを取り上げることも、逆に“悲劇の象徴”として消費することも、私の描きたいこととは少し違います。表現に正解はないからこそ、一方的な美化にも悲観にも偏らず、彼女たちが置かれた状況と、そこにあった感情や関係性に丁寧に向き合っていかねばなりません。 花ノ札紀をきっかけに、遊廓の歴史やそこに生きた人々の現実に興味を持ち、「自分はこの世界をどう捉えるか」と考えるきっかけになってくれたら。

それが、私のささやかな願いです。

文責:るーぱあP

参考文献

永井義男,図説 吉原辞典,朝日文庫,2015

安藤 優一郎,江戸の色町 遊女と吉原の歴史,株式会社カンゼン,2016

画像出典

国立文化財機構所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-2244?locale=ja )

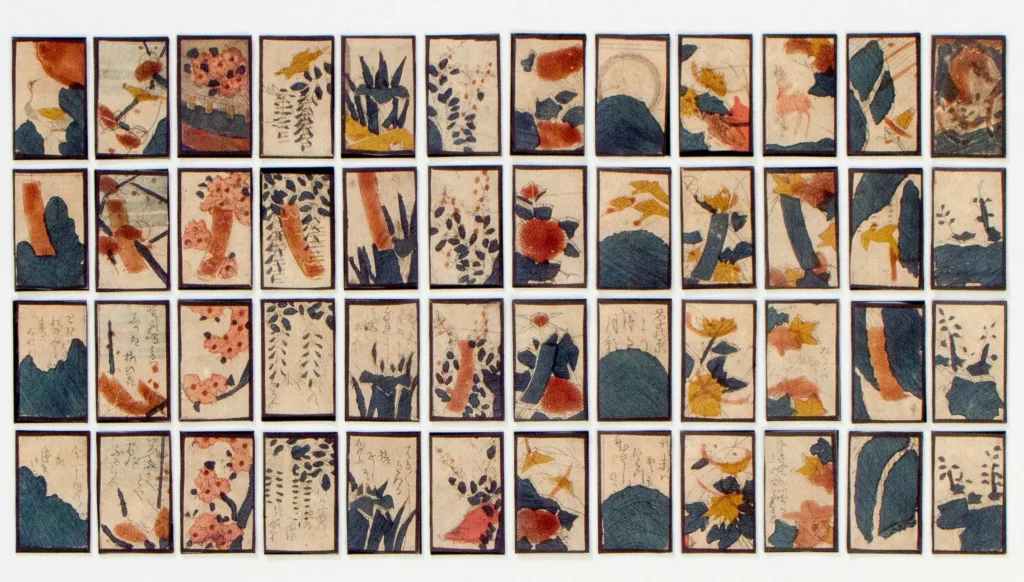

花札は、日本ならではの四季の美しさを映したカードゲームです。12ヶ月それぞれの季節の動植物が描かれた全48枚の札を使い、組み合わせを楽しみながら遊びます。

賭博のイメージが強いかもしれませんが、その図柄には日本の伝統文化や美意識が詰まっています。「松」や「鳳凰」といった吉祥文様、「花見」「月見」などの年中行事をモチーフにした札もあり、日本の文化が色濃く反映されているのです。

しかし、現代では花札に馴染みのない方も多いかもしれません。本コラムでは、その成り立ちについて、簡単にご紹介します。

花札の歴史

花札の明確な起源は定かではありませんが、その成立は江戸時代中期と考えられています。

一般的には、賭博として規制されたカルタの代わりに、数字を入れない「花合わせカルタ」を作ったのが起源とされてきました。しかし、明治時代になって提唱されたこの説には確たる根拠があるわけではなく、実際には女性や子どもの玩具に過ぎなかったという見方もあります。

現代の花札の源流として有名なのが、「武蔵野」と呼ばれる札です。木版の合羽摺で生産され、その図柄は現代のものとよく似ています。ただし、当時の「芒に月」の札は背景が白く、赤い雲も描かれていませんでした。現在のような鮮やかな赤を基調とした派手な絵柄になったのは、幕末から明治前期のこと。この時期、浮世絵でも赤が多用され、「血みどろ絵」と呼ばれる刺激的な作品が流行しました。そうした時代の風潮が、花札のデザインにも影響を与えたのかもしれません。

武蔵野(複製)/三池カルタ・歴史資料館蔵

花札が大流行したのは明治20年代になってからです。規制のイメージがあった花札が実は合法であることが広まり、一気に普及しました。この時期には、歌舞伎役者や軍人をモチーフにした花札など、さまざまなデザインが生み出されました。現代でもアニメコラボの花札が販売されているように、花札モチーフが愛されるのは昔も今も変わりませんね。

現在、定型化されている図柄は「八八花札」と呼ばれるものです。制作会社や地方ごとに数多く存在していた図柄が大量生産の過程で徐々に統一され、現在の形へと落ち着きました。また、この頃から、日本独特の美しい絵柄を持つ工芸品として、海外への輸出も積極的に行われました。韓国では「花競(ファトゥ)」と呼ばれ、今も広く親しまれています。

現在の花札(任天堂製)

現代の日本では、花札の遊び方を知る人が少なくなりつつありますが、その美しい図柄は今も着物や小物のデザインに取り入れられ、長く愛され続けています。

ここでは省略しますが、花札の代表的な遊び方として「こいこい」「おいちょかぶ」「花合わせ」などがあります。ネットゲームやアプリを通じて気軽に遊ぶこともできるため、ぜひ花札文化に触れてみてくださいね。

おわりに

花札に描かれている動植物は、古くから和歌や美術の題材として親しまれてきたものばかりです。文様や花に意味を込めたり、言葉遊びを楽しんだりする日本の文化の魅力を伝えたいという想いから、花札をモチーフに作品群を展開することを決めました。

『花ノ札紀』を通じて、日本の美に興味を持っていただけたら嬉しいです。

※『花ノ札紀』では、花札に描かれた動植物の意味や、それにまつわる古典作品などから着想を得て、作詞や物語を制作しています。花札のルールは多岐にわたるため、ストーリーにはあえて組み込んでいません。考察の際には、ぜひ花の持つ意味や背景について調べてみてください!

文責:るーぱあP

花札の歴史について詳しく知りたい方におすすめ

画像提供

参考文献

江橋 崇 ,花札 (ものと人間の文化史 167), 法政大学出版局, 2014