五月の花札に描かれる「杜若に八橋」の取り合わせは、日本美術の中でも象徴的な主題として長く愛されてきました。

私自身も、五月ノ札『狂愛のかきつばた』の映像を制作するにあたり、数多くの「杜若」の作品を残した尾形光琳の金屏風を強く意識しています。

今回は、そんな「杜若と八橋」の由来と、その後の美術作品への展開についてご紹介します。

由来は「伊勢物語」

このモチーフの起源は、平安時代の歌物語『伊勢物語』第九段。主人公とされる在原業平が、三河国・八橋(現在の愛知県知立市付近)を旅する場面で、川に沿って咲く杜若(かきつばた)を目にし、次のような和歌を詠みます。

からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞ思ふ

これは「かきつばた」の五文字をそれぞれの句の頭に置いた“折句”となっており、恋しさを詠み込んだ技巧的な名歌として知られています。

(ここでは句の解説は省くので、興味のある方は是非調べてみてください♪)

当時の八橋の地は、逢妻男 (あいづまお) 川の流れが八つに分かれ、八つの橋(=橋板)が架けられていたことから、その名がついたとされています。

この独特の風景が歌と物語と共に有名になり、のちに「八橋」という語は「小川に幅の狭い橋板を数枚、折れ折れに継ぎ続けて架けた橋」や、その意匠とした図案を指す言葉として使われるようになりました。

見立伊勢物語(八つ橋)/ 鈴木春信

尾形光琳と杜若

八橋の意匠と杜若の取り合わせは、日本の美術や芸能の中で繰り返し描かれ、さまざまなかたちで表現されてきました。

中でも特に知られているのが、琳派を代表する絵師・尾形光琳(1658~1716)による作品です。まずは『狂愛のかきつばた』の映像制作でも参考にした、光琳の作品をいくつかご紹介します。

国宝「燕子花図屏風」

輪郭線を隠すような塗り方で、花の厚みをふくよかに描いています。地の金色・青・緑の三色だけで構成されているにも関わらず、蕾〜満開の花の多彩な表情と大胆な構図により、絢爛とした存在感を放っています。

「燕子花図屏風」画像がなかったので、根津美術館で購入したポストカードの写真です

「八橋図屏風」

燕子花図屏風から十年後、同じ「伊勢物語」をテーマに再挑戦しています。デフォルメから少し写実寄りになった花に対し、新たに加えられた橋の意匠はかなり抽象的にデザイン化されています。一見アンバランスな組み合わせに思われますが、卓越した構成力によって見事に仕上げられています。

尾形光琳《八橋図屏風》右隻(メトロポリタン美術館所蔵)

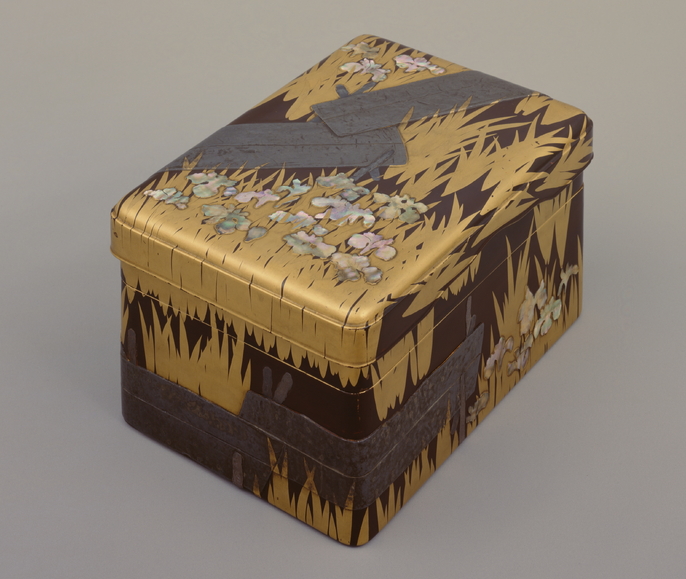

国宝「八橋蒔絵螺鈿硯箱」

厚手のアワビ貝を使用した螺鈿によって、花を表現しています。蓋から側面へと、八橋の意匠をつなげる構成は、光琳独自の発想です。

尾形光琳《八橋蒔絵螺鈿硯箱》(東京国立博物館所蔵)

歌舞伎と杜若

つづいて、杜若をモチーフにした歌舞伎作品についてご紹介します。

杜若艶色紫(かきつばたいろもえどぞめ)、籠釣瓶花街酔醒(かごつるべさとのえいざめ)。これらはどちらも、実際に起きた「吉原百人斬り」事件を題材にしており、吉原の遊女「八ツ橋」に振られたことで、佐野次郎左衛門が刀を抜き・・・というお話です。遊女八ツ橋役のまな板帯(花魁特有の前に垂らした帯)には「杜若と八橋」の図案が描かれています。

▶シネマ歌舞伎「籠釣瓶花街酔醒」ダイジェスト動画

吉原百人斬り事件と籠釣瓶花街酔醒については、後日解説動画をUP予定ですので、お楽しみに!

花札の「杜若に八橋」

最後に、実際の花札の絵柄をご紹介します。こちらは任天堂製の八八花札「杜若に八ツ橋」です。「しょうぶ=勝負」の語呂の良さから同じアヤメ科の植物である菖蒲として呼ばれることもありますが、水辺に生えていることから杜若であると分かります。

花ノ札紀では「八橋」の意匠を廻人之助の扇子の図柄に落とし込んでいます。(▶五月ノ札)

任天堂製 花札

おわりに

いかがでしたでしょうか?「杜若と八橋」という古典的なモチーフが、いかに長い時を経て、さまざまな形で芸術に取り上げられてきたのか、少しでもその魅力を感じていただけたなら嬉しく思います。

五月ノ札『狂愛のかきつばた』は、そうした日本文化の積み重ねの中に、自分なりの物語を重ねて制作した楽曲です。このコラムを読んだ上で、ぜひもう一度MVをご覧いただけたら嬉しいです。

これからも「花ノ札紀」では、日本の美意識や歴史的背景を大切にしながら、音楽と映像で物語を紡いでいきます。引き続き、作品を通じて考察や発見を楽しんでいただけたら幸いです。

参考文献・画像出典元

日本国語大辞典「八橋」「尾形光琳」

仲町啓子「もっと知りたい尾形光琳」(2008)株式会社東京美術

メトロポリタン美術館「八橋図屏風」

ColBase「八橋蒔絵螺鈿硯箱」

ColBase「見立伊勢物語(八つ橋)」