花札は、日本ならではの四季の美しさを映したカードゲームです。12ヶ月それぞれの季節の動植物が描かれた全48枚の札を使い、組み合わせを楽しみながら遊びます。

賭博のイメージが強いかもしれませんが、その図柄には日本の伝統文化や美意識が詰まっています。「松」や「鳳凰」といった吉祥文様、「花見」「月見」などの年中行事をモチーフにした札もあり、日本の文化が色濃く反映されているのです。

しかし、現代では花札に馴染みのない方も多いかもしれません。本コラムでは、その成り立ちについて、簡単にご紹介します。

花札の歴史

花札の明確な起源は定かではありませんが、その成立は江戸時代中期と考えられています。

一般的には、賭博として規制されたカルタの代わりに、数字を入れない「花合わせカルタ」を作ったのが起源とされてきました。しかし、明治時代になって提唱されたこの説には確たる根拠があるわけではなく、実際には女性や子どもの玩具に過ぎなかったという見方もあります。

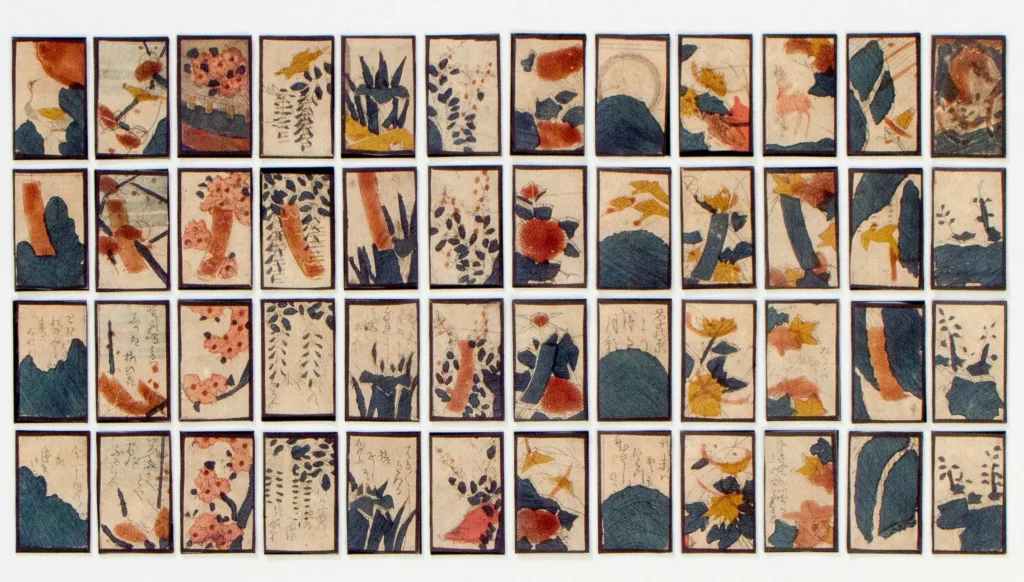

現代の花札の源流として有名なのが、「武蔵野」と呼ばれる札です。木版の合羽摺で生産され、その図柄は現代のものとよく似ています。ただし、当時の「芒に月」の札は背景が白く、赤い雲も描かれていませんでした。現在のような鮮やかな赤を基調とした派手な絵柄になったのは、幕末から明治前期のこと。この時期、浮世絵でも赤が多用され、「血みどろ絵」と呼ばれる刺激的な作品が流行しました。そうした時代の風潮が、花札のデザインにも影響を与えたのかもしれません。

武蔵野(複製)/三池カルタ・歴史資料館蔵

花札が大流行したのは明治20年代になってからです。規制のイメージがあった花札が実は合法であることが広まり、一気に普及しました。この時期には、歌舞伎役者や軍人をモチーフにした花札など、さまざまなデザインが生み出されました。現代でもアニメコラボの花札が販売されているように、花札モチーフが愛されるのは昔も今も変わりませんね。

現在、定型化されている図柄は「八八花札」と呼ばれるものです。制作会社や地方ごとに数多く存在していた図柄が大量生産の過程で徐々に統一され、現在の形へと落ち着きました。また、この頃から、日本独特の美しい絵柄を持つ工芸品として、海外への輸出も積極的に行われました。韓国では「花競(ファトゥ)」と呼ばれ、今も広く親しまれています。

現在の花札(任天堂製)

現代の日本では、花札の遊び方を知る人が少なくなりつつありますが、その美しい図柄は今も着物や小物のデザインに取り入れられ、長く愛され続けています。

ここでは省略しますが、花札の代表的な遊び方として「こいこい」「おいちょかぶ」「花合わせ」などがあります。ネットゲームやアプリを通じて気軽に遊ぶこともできるため、ぜひ花札文化に触れてみてくださいね。

おわりに

花札に描かれている動植物は、古くから和歌や美術の題材として親しまれてきたものばかりです。文様や花に意味を込めたり、言葉遊びを楽しんだりする日本の文化の魅力を伝えたいという想いから、花札をモチーフに作品群を展開することを決めました。

『花ノ札紀』を通じて、日本の美に興味を持っていただけたら嬉しいです。

※『花ノ札紀』では、花札に描かれた動植物の意味や、それにまつわる古典作品などから着想を得て、作詞や物語を制作しています。花札のルールは多岐にわたるため、ストーリーにはあえて組み込んでいません。考察の際には、ぜひ花の持つ意味や背景について調べてみてください!

文責:るーぱあP

花札の歴史について詳しく知りたい方におすすめ

画像提供

参考文献

江橋 崇 ,花札 (ものと人間の文化史 167), 法政大学出版局, 2014